|

EN BREF

|

Dans un monde en perpétuelle évolution, les méthodologies participatives s’imposent comme des outils incontournables pour garantir un engagement authentique et durable des acteurs dans divers projets. Qu’il s’agisse de décisions communautaires, d’initiatives environnementales ou de projets sociaux, il est essentiel d’obtenir la participation effective des parties prenantes. Cela ne se limite pas à une simple consultation, mais implique une collaboration active et une intégration des perspectives de chacun. En adoptant des pratiques inclusives et en mettant en place des processus bien conçus, il est possible d’optimiser cet engagement, garantissant ainsi la réussite et l’impact des initiatives mises en œuvre.

Démarche Participative : Fondamentaux et Outils

La démarche participative est un processus essentiel qui vise à impliquer les individus dans la prise de décisions qui les affectent. Pour garantir son succès, il est crucial de bien définir les objectifs visés ainsi que d’élaborer un design adapté aux spécificités du groupe cible. Ce cadre nécessite une réflexion minutieuse sur les méthodes à adopter, les étapes à suivre, et les pratiques à mettre en œuvre pour favoriser l’engagement des participants. Par exemple, des techniques telles que les ateliers collaboratifs ou les sondages participatifs permettent non seulement de recueillir des avis variés, mais aussi d’obtenir un consensus sur des propositions concrètes. En s’appuyant sur des outils tels que la Boîte à Outils Participative, les animateurs peuvent créer un environnement propice où chaque voix est entendue. De cette manière, la participation devient une véritable force motrice pour le changement et l’amélioration des interventions sociales.

La préparation d’une démarche participative nécessite également d’établir un budget prévisionnel et de penser à un système de suiti-évaluation pour mesurer l’impact des décisions prises. Ce processus fait appel à une diversité de méthodes, qui peuvent inclure des discussions en groupe, des enquêtes en ligne, ou encore des réunions publiques, chacune avec ses avantages spécifiques. L’importance de ces démarches réside dans leur capacité à renforcer le lien social au sein des communautés et à susciter un véritable engagement communautaire, garantissant ainsi que tous les acteurs concernés se sentent impliqués dans le devenir de leur environnement communautaire.

Les Méthodes Participatives dans la Prise de Décision

Les méthodes participatives sont des approches essentielles pour engager les différents acteurs dans le processus de prise de décision. Concrètement, elles facilitent une implication active des parties prenantes, ce qui augmente non seulement l’acceptabilité des décisions prises, mais également leur efficacité. Par exemple, un guide pratique peut présenter jusqu’à 13 méthodes participatives détaillant leur application, les bonnes pratiques à adopter, ainsi que des prévisions budgétaires, permettant de mieux structurer ces démarches. Ces méthodes vont de l’animation de groupes de discussion à l’organisation d’ateliers collaboratifs, en passant par des techniques innovantes comme le design thinking.

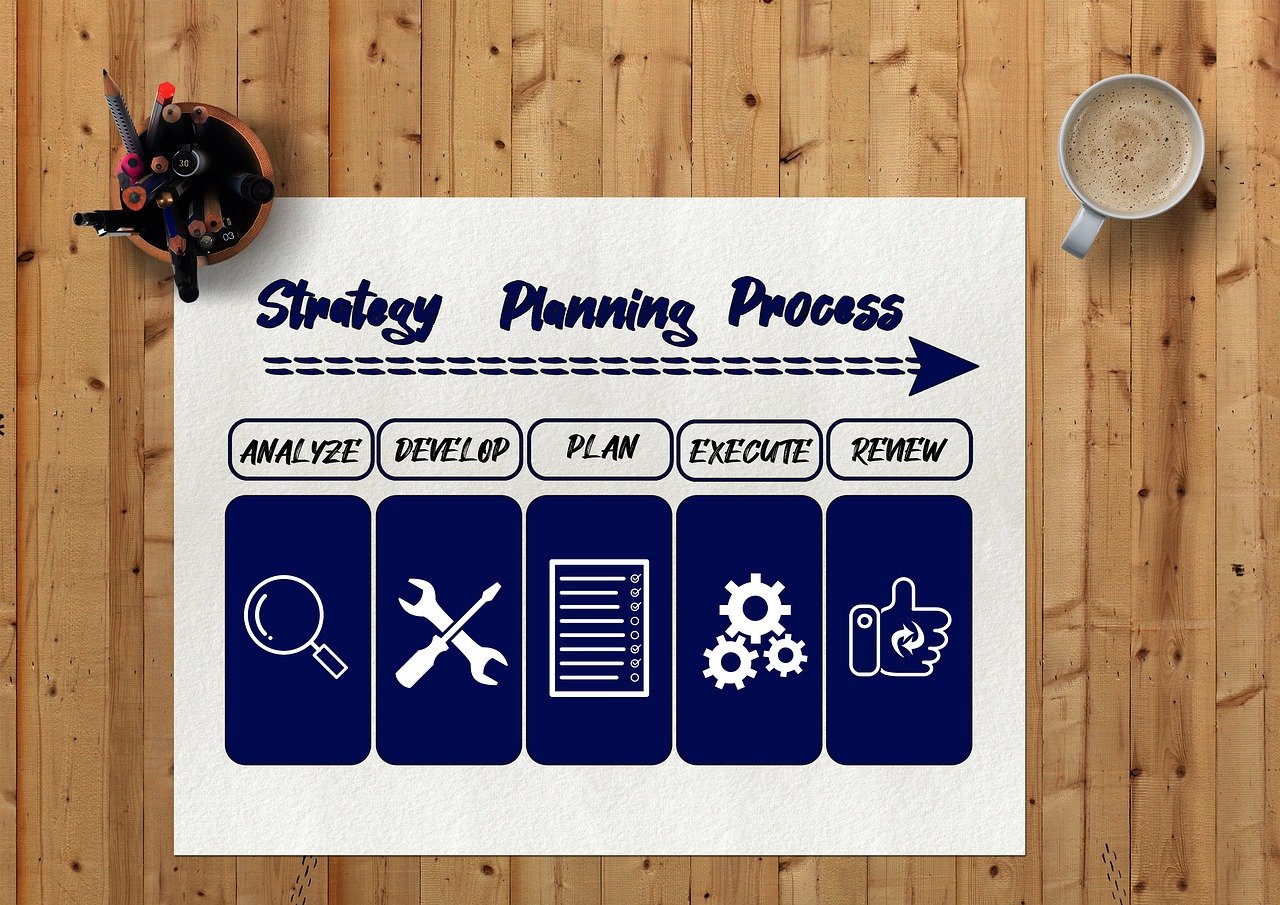

Afin d’assurer un processus fluide et efficace, il est crucial de réfléchir à l’ingénierie de la participation. Cela inclut la définition des objectifs, le choix des méthodes, ainsi que la mise en place d’un système de suivi-évaluation rigoureux. En intégrant ces éléments, on maximisera non seulement l’engagement, mais aussi l’impact des initiatives sur le long terme. De plus, en s’appuyant sur des outils variés, les animateurs peuvent adapter leur intervention selon les objectifs spécifiques du projet et le profil des participants.

En examinant également les enjeux d’un engagement communautaire, il est impératif de souligner l’importance de mobiliser les citoyens autour des enjeux locaux. En effet, des initiatives telles que celles proposées lors des différentes consultations publiques jouent un rôle déterminant dans le développement de projets durables et inclusifs. Par ailleurs, des études montrent que les communautés qui s’appliquent à renforcer le lien social et à impliquer activement leurs membres constatent un taux de satisfaction et de cohésion sociale plus élevé. Pour aller plus loin, la culture de responsabilité individuelle dans ce cadre peut également transformer la perception du devoir citoyen.

Initier un processus participatif

Les étapes clés pour réussir

Mettre en place un processus participatif efficacement nécessite une réflexion approfondie et une planification rigoureuse. Chaque initiative doit commencer par la définition claire des objectifs, ce qui permettra de guider toutes les étapes suivantes. Les méthodes participatives, telles que les ateliers collaboratifs ou les groupes de discussion, peuvent être choisies en fonction des besoins spécifiques du projet. Par exemple, un atelier créatif peut convenir pour brainstormer des idées, tandis qu’un groupe de discussion sera plus adapté pour l’analyse de données et la prise de décisions.

Pour assurer le succès de ces démarches, il est essentiel d’impliquer tous les acteurs concernés dès le début. Une communication ouverte et transparente joue un rôle fondamental dans l’engagement des participants. Le bon choix des outils et méthodes est également crucial pour mobiliser et maintenir l’implication des participants tout au long du processus.

- Identification des objectifs : S’assurer que tous les participants comprennent pourquoi ils sont réunis et ce qu’ils espèrent accomplir.

- Choix des méthodes : Sélectionner des techniques qui favoriseront l’engagement et la créativité, comme les cartes heuristiques ou les jeux de rôle.

- Élaboration d’un calendrier : Planifier les étapes et les échéances pour garder le processus sur la bonne voie.

- Suivi et évaluation : Mettre en place des mécanismes pour suivre l’évolution du projet et évaluer les résultats de manière continue.

Chacune de ces étapes nécessite une attention particulière et une adaptation aux particularités de chaque projet pour garantir que la démarche participative soit non seulement impliquante mais également productive.

Optimiser l’engagement à travers des méthodes participatives

Pour initier un processus participatif, il est essentiel de se doter de ressources et d’outils appropriés. Un guide développé pour cette fin propose treize méthodes participatives, chacune décrivant son utilité, les étapes à suivre, ainsi que les bonnes pratiques à mettre en place. Cela permet de garantir que chaque projet ou initiative puisse tirer le meilleur parti de l’implication active des participants.

L’ingénierie de la participation joue un rôle cruciale dans la réussite de ces démarches. Cela commence par une réflexion préalable sur les objectifs visés, le design du projet, ainsi que le choix des méthodes adaptées. Il est également vital d’assurer un suivi-évaluation pour mesurer l’impact et l’évolution du processus engagée.

Pour réussir une démarche participative, il est recommandé de se référer à des outils pratiques qui permettent d’impliquer les publics de manière efficace. Ces outils doivent être sélectionnés selon les caractéristiques du public et les objectifs spécifiques du projet. En s’appuyant sur un cadre de travail bien défini, l’animateur peut guider les participants sans jugement, tout en veillant à la productivité des échanges.

Des approches telles que celles présentées dans des ressources variées, allant des fiches ressources aux cours sur les méthodologies participatives, permettent d’explorer plus en profondeur les stratégies d’engagement. Il est important d’assurer que tous les acteurs, des jeunes aux collectivités, soient impliqués pour maximiser l’impact local de chaque action. La sensibilisation et l’engagement communautaire, soutenus par des techniques appropriées, sont des facteurs clés pour booster l’efficacité des interventions sociales.

Par ailleurs, les enjeux environnementaux confèrent une dimension supplémentaire à ces démarches. La collaboration entre différents acteurs, comme le soulignent les stratégies d’engagement des parties prenantes, s’avère cruciale face aux défis climatiques. Une telle approche collective est indispensable pour garantir un avenir durable, en intégrant des solutions comme les énergies renouvelables. Engager les citoyens dans ce défi et leur faire comprendre l’importance de leur contribution est essentiel, tel que mentionné dans des études sur l’engagement des citoyens.

Les méthodologies participatives constituent des outils essentiels pour encourager l’implication active de divers acteurs au sein de projets. Grâce à des approches adaptées, il est possible d’initier des processus collaboratifs qui non seulement renforcent le lien social, mais aussi améliorent les résultats des initiatives. Ce guide illustre diverses méthodes, offrant une feuille de route pour leur mise en œuvre efficace, tout en soulignant l’importance d’un design réfléchi et d’une évaluation continue.

Chaque technique abordée, qu’il s’agisse de groupes de discussion, d’ateliers collaboratifs ou d’autres outils interactifs, vise à rendre le processus décisionnel plus inclusif et représentatif des besoins de la communauté. En intégrant les différentes voix, non seulement la qualité des décisions est améliorée, mais aussi le sentiment d’appartenance des participants est renforcé.

À travers cette dynamique participative, les acteurs ne se contentent pas d’être des observateurs. Ils deviennent des acteurs du changement. En cultivant cet environnement, les acteurs peuvent réellement construire un avenir commun, démontrant ainsi que l’engagement est non seulement souhaitable mais également déterminant dans le succès de chaque projet.