|

EN BREF

|

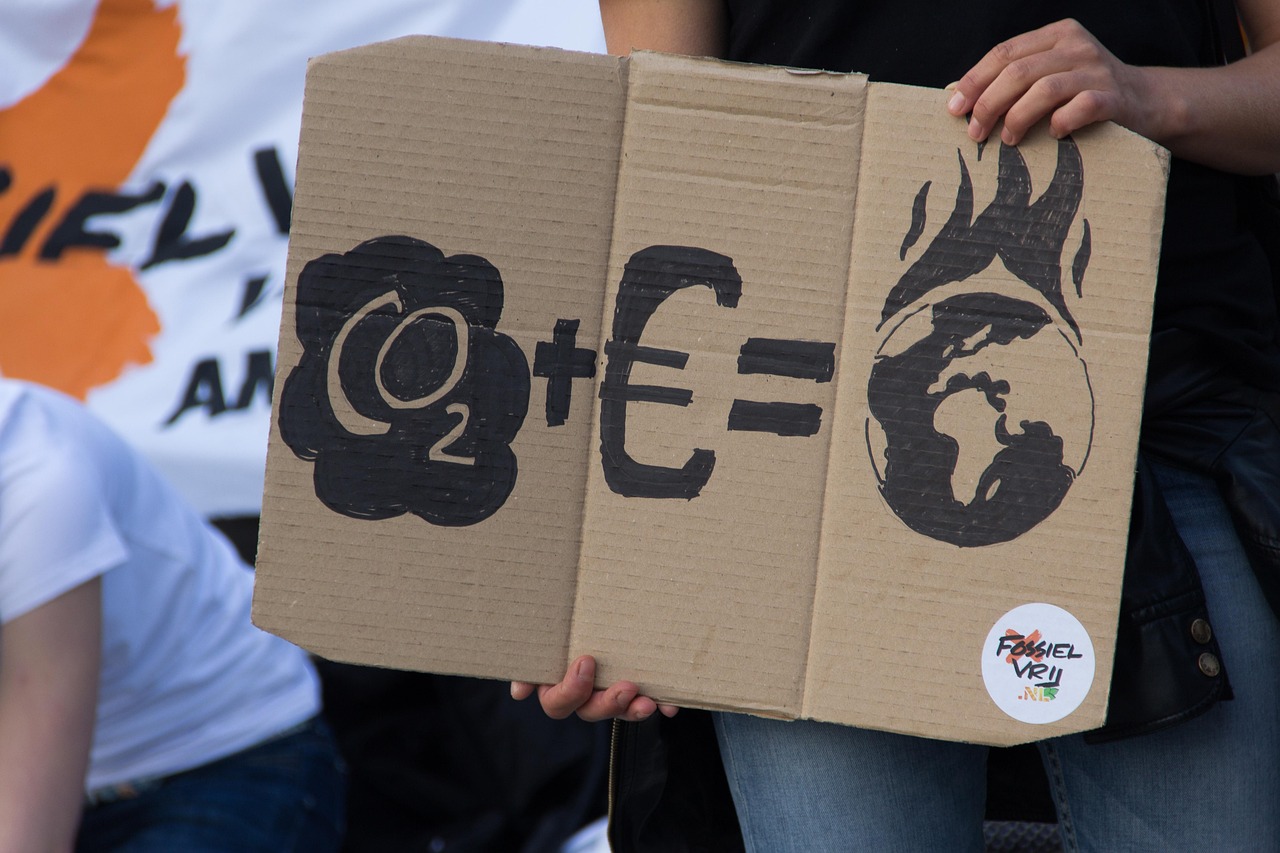

Le changement climatique représente l’un des défis les plus pressants de notre époque, dépassant les simples préoccupations écologiques pour toucher des enjeux sociaux fondamentaux. À la croisée des chemins, il devient impératif d’explorer comment cette crise environnementale exacerbe les inégalités sociales et s’attaque aux droits des populations les plus vulnérables. En effet, la quête pour la justice environnementale se révèle d’une importance cruciale, nécessitant une prise de conscience collective et une action coordonnée pour garantir que les solutions mises en œuvre soient équitables et accessibles à tous. Face à cette complexité, chaque décision prise aujourd’hui façonne non seulement notre environnement, mais également les structures sociales de demain.

La Justice Climatique et ses Enjeux Sociaux

La justice climatique représente une approche essentielle dans la compréhension des impacts du changement climatique sur les sociétés. Elle va au-delà des seules considérations environnementales pour intégrer la dimension sociale, en analysant comment les inégalités structurelles agissent sur la vulnérabilité des communautés face à cette crise. Par exemple, les populations les plus pauvres, souvent situées dans des zones à risque, subissent davantage les effets dévastateurs des événements climatiques tels que les inondations ou les tempêtes, tout en ayant les moyens limités pour s’adapter ou se reconstruire. Ainsi, comprendre les conséquences sociales du changement climatique, à travers le prisme de la justice, permet de mettre en lumière les injustices existantes et d’agir pour une transition équitable.

Les travaux de recherche, comme ceux réalisés par certains écologues, montrent également que le déclin de la biodiversité exacerbe ces inégalités. Par exemple, les écosystèmes insulaires, particulièrement sensibles aux changements climatiques, sont essentiels à la survie de nombreuses communautés qui en dépendent pour leur subsistance. Ces recherches soulignent l’importance d’adopter des mesures de conservation, visant non seulement à protéger l’environnement mais aussi à réduire les inégalités engendrées par cette crise. Ainsi, la publication des résultats en accès ouvert devient primordiale pour démocratiser l’accès à ces connaissances et favoriser des actions globales, réunissant scientifiques, gestionnaires et citoyens dans une lutte pour un avenir juste et durable.

La nécessité d’une approche globale face à la crise climatique

Pour affronter la crise climatique, il est impératif de transcender les frontières géographiques, économiques et disciplinaires. En effet, les recherches montrent que les impacts des variations climatiques ne sont pas distribués équitablement, et les populations les plus vulnérables, souvent dans des régions déjà précaires, subissent les conséquences les plus sévères. Par exemple, une étude du GIEC a révélé que les événements climatiques extrêmes, tels que les sécheresses ou les inondations, touchent principalement les pays en développement, exacerbant ainsi les inégalités sociales et économiques existantes. Ces enjeux mettent en lumière l’importance de la justice climatique, qui vise à garantir que les bénéfices des solutions climatiques soient partagés de manière équitable. Il ne s’agit pas simplement d’améliorer les systèmes environnementaux, mais aussi de protéger les intérêts des communautés marginalisées, qui sont souvent les plus affectées par les politiques environnementales. Cela nécessite un dialogue inclusif entre les scientifiques, les décideurs politiques, et les citoyens, en favorisant des recherches accessibles et des publications en accès ouvert. En effet, un des aspects fondamentaux de cette lutte est le partage de l’information, qui doit être librement accessible à tous, permettant ainsi à chaque acteur, des chercheurs aux responsables politiques, de s’engager activement dans la recherche de solutions durables. Cette approche pourrait également avoir des répercussions positives sur la gouvernance environnementale, en améliorant la participation des citoyens et en renforçant la transparence des processus décisionnels.

En outre, il est crucial de reconnaître que la justice sociale et la justice environnementale sont profondément interconnectées. Une étude menée en 2020 a mis en exergue que les politiques environnementales mal conçues peuvent entraîner des effets dévastateurs sur des communautés déjà fragilisées, en limitant leur accès à des ressources vitales. Cela soulève la question de savoir comment nous pouvons mieux soutenir les efforts de transition énergétique tout en assurant la justice pour les groupes les plus affectés. Des initiatives comme la mise en place de revenus de base pour la protection de la nature, proposées dans des articles récents, engendrent une réflexion intéressante sur la manière dont la justice transformative peut être intégrée dans les stratégies climatiques. Pour approfondir cette réflexion, il est possible d’explorer des ressources telles que celle sur la justice transformative au service de la conservation, ou sur l’inégalité environnementale afin d’élargir le cadre d’analyse sur ces défis cruciaux.

La justice climatique et son impact social

Définitions et enjeux cruciaux

La notion de justice climatique s’étend au-delà des conséquences environnementales. Elle s’intéresse également aux dimensions sociales et économiques des crises climatiques, soulignant comment elles exacerbent les inégalités existantes. Par exemple, les populations vulnérables, souvent les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre, subissent des impacts disproportionnés, tel que des catastrophes naturelles ou des pénuries d’eau. Il est donc essentiel d’envisager les solutions à la crise climatique à travers un prisme d’équité.

Les recherches sur ce sujet mettent en lumière des stratégies efficaces pour adresser ces enjeux. En effet, les travaux sur les écosystèmes, notamment dans des zones délicates comme les îles, montrent comment la préservation de la biodiversité peut atténuer certains effets du changement climatique. Par exemple, la régénération des habitats naturels permet non seulement de soutenir la biodiversité, mais aussi de fournir des services écologiques indispensables aux communautés humaines.

- Encourager la recherche accessible : La publication en open access des travaux scientifiques permet de rendre ces connaissances disponibles à l’ensemble des acteurs, qu’ils soient chercheurs, décideurs ou citoyens.

- Développer des politiques inclusives : Les gouvernements doivent élaborer des politiques de prévention et d’adaptation qui tiennent compte des besoins des populations les plus touchées par les changements climatiques.

- Promouvoir l’éducation environnementale : Sensibiliser les jeunes générations aux enjeux climatiques dès le plus jeune âge favorise une prise de conscience collective et incite à l’action.

- Faciliter la collaboration interdisciplinaire : Rassembler des experts de différentes disciplines permet d’élaborer des solutions innovantes et adaptées aux défis complexes de la justice climatique.

Il est essentiel de mobiliser les connaissances et les expériences de chacun pour créer un cadre de lutte efficace contre les inégalités exacerbées par le changement climatique. C’est à travers une action collective et des efforts concertés que nous pourrons véritablement aborder ces inégalités de manière efficace et équitable.

Vers une justice climatique : le rôle crucial de l’accès ouvert

La lutte contre la crise climatique nécessite un partage de connaissance transcendant les barrières géographiques et disciplinaires. L’initiative Open for climate justice souligne l’importance de rendre les recherches scientifiques accessibles pour une meilleure compréhension des conséquences sociales et environnementales du réchauffement. Dans ce cadre, des écologistes comme Céline Bellard travaillent sur les effets concrets des changements climatiques sur des écosystèmes vulnérables, notamment les écosystèmes insulaires, fortement impactés par les événements climatiques extrêmes.

Les travaux de Bellard montrent que la justice climatique ne peut se limiter aux enjeux environnementaux, mais doit également intégrer les dimensions sociétales. Les inégalités générées par cette crise nécessitent une attention particulière, car les populations les plus vulnérables sont souvent les plus touchées. En assurant la résilience des écosystèmes par le biais de recherches accessibles, il est possible d’anticiper les effets dévastateurs du changement climatique sur les services écologiques vitaux pour l’humanité, tels que la pollinisation ou la régulation de l’eau.

La publication en accès ouvert constitue un vecteur essentiel pour accroître la visibilité des résultats scientifiques. Cela permet non seulement aux chercheurs, mais également aux décideurs et gestionnaires publics d’accéder à des données cruciales pour la planification de mesures d’adaptation aux changements globaux. L’accessibilité des informations favorise un partage des connaissances à l’échelle mondiale, étape fondamentale pour faire face à la crise.

Le rôle des sciences sociales est également primordiale, comme le montre le colloque « À la croisée des chemins, changement climatique et changements sociaux » qui se tiendra à Marseille. Cet événement vise à renforcer les liens entre la recherche scientifique et les actions concrètes, permettant ainsi une approche intégrative des défis posés par le changement climatique. En soutenant l’accès ouvert à la recherche, nous observons une équité plus grande dans la diffusion de ces connaissances, ce qui pourra potentiellement maximiser l’impact sociétal des travaux scientifiques.

Enfin, la mise en œuvre d’une justice climatique nécessite des engagements au niveau local et international, favorisant des actions concrètes et inclusives. Cette dynamique ouvre la voie à des solutions innovantes qui peuvent répondre aux inégalités sociales exacerbées par la crise climatique et environnementale. Pour approfondir ce sujet et rejoindre les discussions, des ressources et des événements comme le colloque à Marseille sont à votre disposition.

La crise climatique actuelle transcende les simples enjeux environnementaux pour devenir un véritable catalyseur d’inégalités sociales. La notion de justice climatique nous rappelle que les effets du changement climatique ne touchent pas tous les individus de manière équitable, et que les populations vulnérables en subissent de plein fouet les conséquences. Les recherches montrent que la dégradation des écosystèmes, notamment dans les écosystèmes insulaires, impacte directement les moyens de subsistance des communautés, exacerbant les disparités socio-économiques.

En promouvant l’accès ouvert aux résultats scientifiques, les chercheurs jouent un rôle essentiel dans la diffusion de ces connaissances, permettant ainsi une mobilisation collective pour faire face aux défis globaux. La publication en libre accès facilite non seulement la visibilité des travaux, mais favorise également l’échange d’idées entre scientifiques, décideurs et acteurs de la société civile.

La voie vers la justice environnementale et la résilience face au changement climatique nécessite une collaboration sans précédent entre diverses disciplines et acteurs. Il est impératif de réfléchir à de nouvelles approches qui favorisent l’équité et la durabilité, pour garantir un avenir où tous peuvent prospérer en harmonie avec notre planète. Cette quête commune nous appelle à repositionner notre société à la croisée des chemins, vers un monde plus juste et respectueux des droits des plus fragiles.