|

EN BREF

|

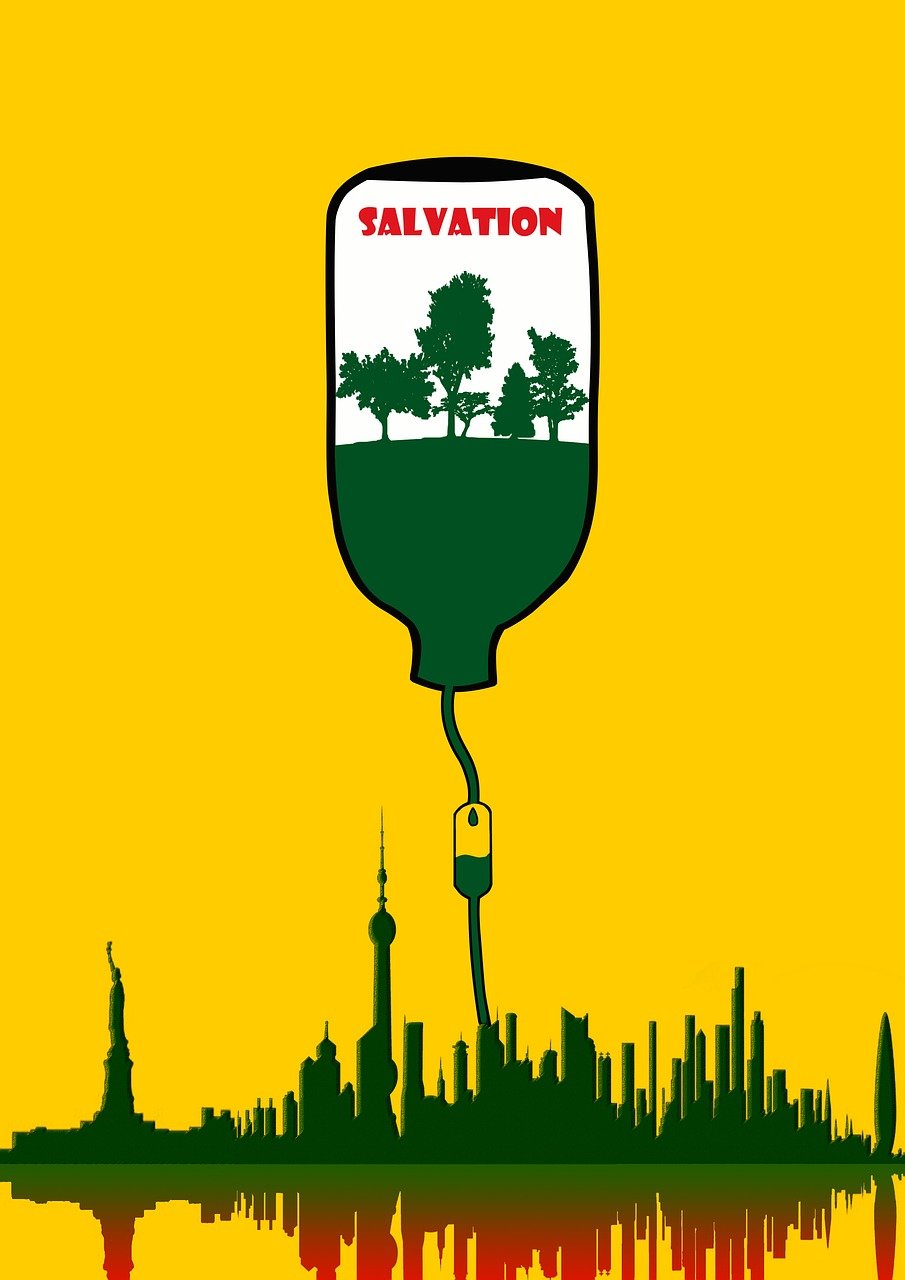

Les banlieues, souvent perçues comme des espaces de relégation et de pollution, font face à des défis écologiques sans précédent, exacerbés par des inégalités sociales marquées. Dans un monde où les enjeux environnementaux sont de plus en plus pressants, il est crucial de repenser notre approche de l’écologie en intégrant les voix et les besoins des populations vivant dans ces quartiers populaires. Il s’agit de rétablir un lien entre les inégalités environnementales et sociales, en affirmant que chaque citoyen mérite un environnement sain et vivre à l’abri de la pollution. Seule une démarche inclusive et réparatrice pourra redonner à ces territoires l’espoir d’un avenir durable, tout en honorant la richesse de la diversité qui les compose.

Banlieues toxiques : un enjeu de justice environnementale

Les banlieues populaires de France, souvent négligées dans les politiques écologiques, sont en réalité des territoires confrontés à de nombreuses injustices environnementales. Ces quartiers, situés en périphérie des grandes villes, subissent des niveaux de pollution alarmants, notamment en raison de leur proximité avec des infrastructures routières et industrielles. Par exemple, à Saint-Denis, l’un des secteurs les plus pauvres, une maternité est entourée de routes très fréquentées, entraînant une exposition constante des résidents à des conditions environnementales dégradées. Ce phénomène est aggravé par le manque d’espaces verts et des niveaux de bruit excessifs, qui dégradent encore plus la qualité de vie. Les habitants de ces zones, principalement issus des classes populaires, souffrent d’une sous-représentation dans les processus de décision concernant leur santé et leur environnement. Ainsi, il est crucial de revoir les politiques pour les inclure dans les discussions sur la transition écologique et de prendre des mesures concrètes pour réparer ces inégalités.

Les Sociétés Écologiques en Banlieue : Défis et Innovations

Les banlieues sont souvent perçues comme des zones de relégation, mais elles peuvent également devenir des épicentres de l’innovation écologique. Par exemple, la ville de Saint-Denis, souvent stigmatisée pour ses difficultés socio-économiques, a connu des initiatives locales telles que le collectif Banlieues Climat, qui promeut la sensibilisation des habitants aux enjeux environnementaux. Des statistiques montrent que 22 % des habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) cumulent plusieurs pollutions majeures, ce qui souligne l’urgence d’agir pour améliorer leur cadre de vie. Des actions communautaires visant à verdir ces espaces, telles que la création de jardins partagés et la réhabilitation d’espaces verts, ont prouvé leur efficacité pour renforcer le lien social tout en améliorant la qualité de l’environnement.

De plus, les initiatives sociales menées par des organisations comme Ghett’up montrent que les voix des habitants sont essentielles. L’implication des communautés dans les décisions écologiques permet d’adapter les solutions aux besoins réels des habitants, évitant ainsi l’écologie imposée d’en haut. Ce modèle bottom-up enrichit la réflexion sur l’écologie en intégrant des perspectives diverses et en abordant la justice sociale comme une composante intégrante des problématiques écologiques. À cet égard, la mise en place de structures participatives, où les habitants peuvent exprimer leurs préoccupations et proposer des solutions, est cruciale pour transformer les défis en opportunités innovantes.

Ne pas considérer les banlieues simplement comme des zones à problématiques, c’est reconnaitre leur potentiel à créer des solutions écologiques durables. Cela nécessite un engagement à long terme en matière de financements, d’infrastructures et de soutien institutionnel afin de garantir que ces initiatives soient non seulement efficaces mais également inclusives.

Les défis socio-écologiques dans les quartiers populaires

Une approche inclusive pour la transition écologique

Les quartiers populaires sont souvent perçus comme des zones à hauts risques environnementaux, où les habitants subissent des pollutions multiples qui compromettent leur qualité de vie. Pour transformer ces espaces en lieux de résilience et d’inclusion, il est essentiel d’intégrer les voix des habitants dans les stratégies de transition écologique. Cela peut être réalisé à travers des initiatives locales qui favorisent l’engagement citoyen et la co-construction de solutions adaptées.

Par exemple, des collectifs comme Banlieues Climat ou Ghett’up permettent aux résidents de participer activement à des projets visant à améliorer leur environnement. Ces initiatives mettent en lumière la nécessité de rapprocher l’écologie des réalités vécues des habitants, en tenant compte des limites et des atouts de leurs territoires.

- Education populaire : Proposer des ateliers et des formations sur les enjeux écologiques pour sensibiliser et informer les habitants.

- Jardins partagés : Créer des espaces verts collectifs qui permettent aux habitants de cultiver des plantes, favorisant la biodiversité et renforçant les liens sociaux.

- Mobilité durable : Développer des solutions de transport en commun accessibles et écologiques, alternant avec des initiatives de covoiturage dans les quartiers.

- Actions de dépollution : Lancer des projets de nettoyage des espaces publics et de sensibilisation à la gestion des déchets.

Ces actions, réalisées avec la participation active des habitants, permettent non seulement de répondre aux défis environnementaux mais aussi d’améliorer le cadre de vie dans les quartiers populaires. En misant sur une approche participative, on encourage l’émergence d’une conscience collective qui favorise une écologie inclusive et durable.

Banlieues toxiques : pour une écologie réparatrice et inclusive

Réparer l’écologie, réparer la société : les quartiers populaires au centre de la bifurcation. Les quartiers populaires, notamment en périphérie des métropoles, sont exposés aux pollutions tout en étant souvent marginalisés par les politiques écologiques. Par exemple, à Saint-Denis, la plus grande maternité du pays est située entre deux autoroutes, illustrant la discrimination territoriale qui touche les habitants. Cette injustice environnementale est systémique, laissant les quartiers aisés bénéficier d’un air plus pur tandis que les zones populaires souffrent d’une pollution excessive.

I. Quartiers populaires sous cloche : un diagnostic socio-écologique alarmant

Les inégalités environnementales sont documentées, les habitants des quartiers défavorisés sont davantage touchés par les nuisances environnementales. Selon une enquête, en Île-de-France, un habitant de quartier populaire risque presque deux fois plus d’être affecté par un « point noir environnemental ».

Pollution atmosphérique

Les pics de pollution se concentrent dans les quartiers populaires comme en Seine-Saint-Denis, où l’autoroute A1 présente des taux de pollution élevés. Cette situation engendre des problèmes de santé graves, les habitants pauvres étant les plus touchés par les conséquences sanitaires.

Nuisances sonores et cadre de vie dégradé

Le bruit et le manque d’espaces verts aggravent la qualité de vie dans ces zones. Une étude montre que 46 % des habitants des quartiers pauvres considèrent leur environnement comme dégradé. Les logements insalubres et les terrains pollués ajoutent à cette vulnérabilité.

Chaleur, climat et risques industriels

Le réchauffement climatique accroit encore les inégalités, les quartiers populaires souffrant plus des vagues de chaleur. Par ailleurs, la proximité de sites industriels à risque expose ces populations à des dangers importants.

Mobilité et pollutions croisées

La dépendance à la voiture, souvent ancienne et polluante, renforce les inégalités en matière de mobilité. Les politiques, telles que la Zone à faibles émissions, pénalisent principalement les ménages modestes, créant ainsi un paradoxe où les plus vulnérables sont exclus du débat sur l’écologie.

II. Racines structurelles : héritage colonial, racisme environnemental et capitalisme urbain

Ces injustices ne sont pas le fruit du hasard. Elles résultent de dynamiques historiques comme le colonialisme et la ségrégation, forgeant la géographie des villes. Les populations racisées subissent une double peine, à savoir l’injustice sociale et écologique, souvent en raison d’un racisme environnemental.

Héritage colonial et post-colonial

Le modèle d’urbanisation français, marqué par l’immigration post-coloniale, a concentré les populations vulnérables dans des zones moins bien dotées en infrastructures écologiques. Ce schéma continue de façonner les injustices actuelles.

Capitalisme urbain et injustice spatiale

Les logiques du capitalisme néolibéral exacerbent les inégalités. Les zones populaires sont souvent le lieu d’implantation d’infrastructures indésirables, tandis que les quartiers attractifs reçoivent les investissements.

III. Les impasses des politiques actuelles

Les politiques écologiques actuelles peinent à intégrer les réalités des quartiers populaires. Leur approche souvent technocratique les rend inaccessibles aux besoins spécifiques de ces zones.

Invisibilisation des premiers concernés

Les habitants des quartiers populaires sont rarement présents dans les instances décisionnelles sur les questions environnementales, ce qui entraîne un manque d’adéquation des solutions proposées.

IV. Pour une écologie populaire et inclusive

Il est crucial de redonner la parole aux habitants des quartiers, de réparer les injustices environnementales, et d’investir dans des systèmes durables. L’implication des collectifs tels que Banlieues Climat et Ghett’up démontre qu’une alternative est possible.

Face à la crise environnementale, l’accent doit être mis sur la co-construction des solutions avec les premiers concernés, besoin urgent de mise en place de politiques de réparation et d’une total réévaluation des priorités des investissements publics.

Les banlieues populaires, souvent laissées de côté par les politiques écologiques, sont pourtant des territoires stratégiques dans la transition écologique. Loin d’être de simples zones de relégation, elles illustrent des injustices profondes, où la pollution et les inégalités socio-environnementales se cumulent. En dressant un état des lieux alarmant, l’article souligne le lien étroit entre injustice sociale et injustice écologique, redéfinissant la notion de racisme environnemental et dénonçant les biais des politiques qui, en se voulant écologiques, échouent à prendre en compte les réalités des quartiers populaires.

Pour construire une écologie véritablement réparatrice et inclusive, il est essentiel de reconnaître le rôle des habitants dans la conception et la mise en œuvre des initiatives écologiques. En leur redonnant la parole et en intégrant leurs besoins spécifiques, on peut amorcer une réforme des politiques publiques qui soient réellement capables de corriger les inégalités. Cette approche, portée par des collectifs comme Banlieues Climat, démontre que les banlieues peuvent devenir des lieux d’innovation et de solidarité écologique, transformant les espaces de vie en espaces de résistance et d’émancipation.

La réflexion sur l’écologie dans les banlieues doit également s’ouvrir à une prise de conscience plus large, interrogeant notre modèle économique et social dans son ensemble. C’est un appel à repenser notre relation à l’environnement, non seulement comme un enjeu technique, mais comme une question éthique et sociale qui transcende les frontières des territoires.