|

EN BREF

|

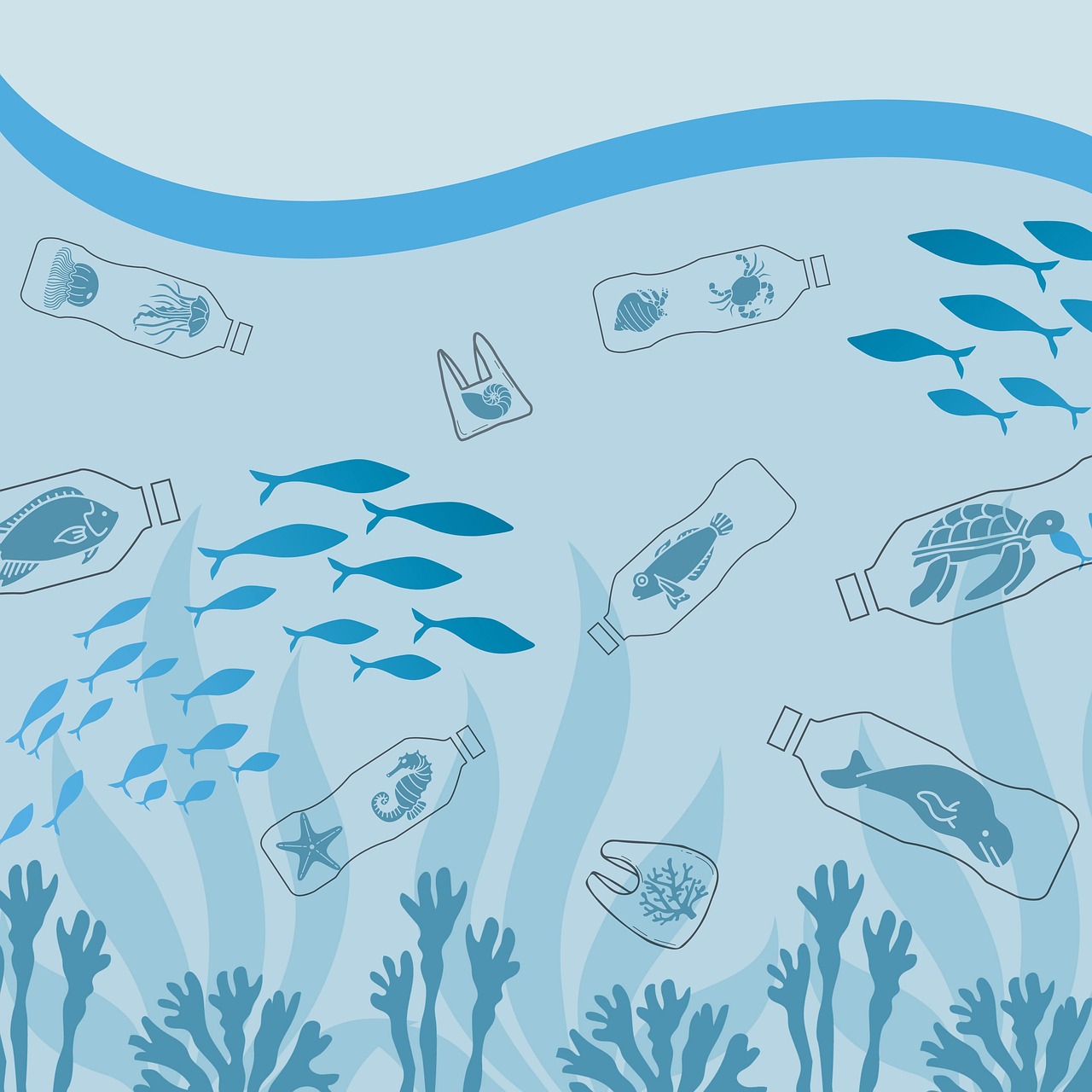

Le droit à la nature émerge comme une notion essentielle pour la préservation de notre environnement face aux menaces croissantes qui pèsent sur les écosystèmes. Ce concept vise à reconnaître et à garantir des droits aux ressources naturelles, tout en proposant une approche novatrice pour la protection des zones naturelles. Analyser les enjeux associés à cette thématique permet de mieux comprendre comment les mécanismes juridiques actuels peuvent évoluer pour répondre aux défis environnementaux. Ainsi, l’intégration du droit à la nature dans les législations constitue un levier majeur pour protéger notre planète et favoriser une prise de conscience collective sur l’importance d’un cadre législatif solide visant à garantir un avenir durable.

La Protection des Zones Naturelles et le Droit de l’Environnement

La protection des zones naturelles et l’application du droit de l’environnement sont des enjeux cruciaux dans la préservation de notre écosystème. En effet, le droit de l’environnement s’est progressivement structuré pour faire face aux menaces grandissantes sur nos milieux naturels. Les espaces protégés, tels que les parcs nationaux ou les réserves naturelles, jouent un rôle essentiel en tant que véritables remparts contre la dégradation des écosystèmes. Ces zones sont non seulement des refuges pour la biodiversité, mais elles servent également de modèles pour des pratiques de gestion durable.

À titre d’exemple, la création du Parc National de la Vanoise en France a permis de protéger une grande diversité d’espèces menacées tout en offrant des possibilités de recherche et d’éducation à l’environnement. Par ailleurs, la reconnaissance des droit de la nature dans plusieurs juridictions à travers le monde représente une avancée significative. Ce nouveau cadre juridique propose de repenser notre relation avec la nature, soulignant l’importance de considérer les écosystèmes comme étant dotés de droits. Ainsi, le droit à un environnement sain et la protection des ressources naturelles s’interconnectent pour garantir un avenir durable et responsable.

Le droit de l’environnement et les zones protégées

Le droit de l’environnement est un ensemble de règles et de principes régissant la protection des milieux naturels et des ressources qui les composent. Il est particulièrement pertinent lorsque l’on examine les enjeux des zones protégées, qui sont considérées comme des remparts essentiels face à la dégradation des écosystèmes. En frictionnant avec la nécessité de préserver la biodiversité, les lois environnementales se sont progressivement intensifiées pour faire face aux menaces grandissantes, telles que l’urbanisation incontrôlée et le changement climatique. Selon les données de l’Agence Française de Développement, la reconnaissance des droits de la nature émerge comme une approche transformatrice, contribuant à une dynamique internationale visant à donner à la nature elle-même une protection juridique. Cela soulève des questions cruciales quant aux méthodes par lesquelles les sociétés peuvent incarner ces droits, souvent en opposition avec des pratiques établies.

Un autre point de vue soutient que le simple fait d’établir des dispositions légales pour protéger l’environnement ne suffira pas. Au-delà des lois, un changement d’approche est nécessaire pour envisager la nature comme un acteur à part entière dans les processus de prise de décision. En atteste l’essor des initiatives visant à intégrer la biodiversité dans les politiques publiques, ce qui est fondamental pour garantir la durabilité des écosystèmes. La mise en place de mécanismes de planification environnementale doit également se renforcer pour mieux répondre aux crises écologiques actuelles. Pour en savoir plus sur ces sujets, vous pouvez consulter des ressources telles que ce lien sur la planification environnementale.

Il convient d’observer que le cadre juridique seul, bien qu’indispensable, n’atteindra pas ses objectifs sans une mobilisation communautaire forte. Les acteurs locaux doivent être impliqués dans la protection des espaces naturels. Des études montrent que lorsque les populations locales sont engagées, la protection des zones naturelles réussit davantage. La gouvernance environnementale ainsi que la participation citoyenne se révèlent être des facteurs déterminants pour la durabilité. En outre, le partage de bonnes pratiques à travers des conférences environnementales est devenu vital pour la diffusion des connaissances, permettant aux citoyens d’agir en faveur de la préservation de leur environnement. Des événements comme ces conférences offrent un cadre de réflexion nécessaire sur ces enjeux contemporains.

Protection Juridique des Écosystèmes et Zones Naturelles

L’Importance Cruciale du Droit de l’Environnement

Le droit de l’environnement est un dispositif essentiel pour faire face aux menaces grandissantes sur les milieux naturels. À travers des mécanismes juridiques spécifiques, ce cadre permet de préserver et de gérer les zones protégées, contribuant ainsi à la sauvegarde de notre biodiversité. La protection des espaces naturels ne se limite pas à une simple série de réglementations, mais engage une responsabilité collective des citoyens, des autorités et des institutions.

Par exemple, la création de zones protégées comme les parcs nationaux ou les réserves naturelles est souvent le fruit d’initiatives législatives visant à interdire certaines activités néfastes à l’environnement. Ces dispositifs démontrent comment le droit peut agir comme un véritable rempart contre la dégradation des écosystèmes.

- Élaboration de lois protectrices : Les gouvernements sont encouragés à développer une législation plus robuste pour protéger les zones naturelles.

- Participation citoyenne : Les citoyens ont un rôle actif à jouer en s’impliquant dans des initiatives locales pour protéger leur environnement immédiat.

- Éducation environnementale : Informer et sensibiliser les générations futures est clé pour maintenir un équilibre durable entre l’homme et la nature.

- Coopération internationale : Les enjeux environnementaux transcendent les frontières, chaque pays doit collaborer pour une protection globale.

Chaque élément de cette liste illustre une dimension essentielle de la protection de l’environnement, ayant un impact direct sur la santé de notre planète et la survie des générations futures.

La Protection des Zones Naturelles par le Droit de l’Environnement

Le droit de l’environnement évolue continuellement pour répondre aux menaces croissantes qui pèsent sur nos espaces naturels. Dans ce cadre, il est crucial d’examiner les enjeux et les mécanismes liés à la protection des zones naturelles, qui agissent comme des remparts contre la dégradation des écosystèmes. Ces zones protégées sont essentielles pour la préservation de la biodiversité et le maintien des services écosystémiques.

La reconnaissance des droits de la nature se révèle être un levier d’action significatif au niveau international. En effet, ce concept pose les bases d’une nouvelle approche juridique, en transcendant le droit environnemental traditionnel. Il est prioritaire d’intégrer des droits collectifs et intergénérationnels dans nos systèmes juridiques actuels afin de garantir une protection efficace de la nature, qui ne soit plus seulement une question de droits individuels.

Par ailleurs, il est essentiel que les citoyens prennent conscience de leur rôle dans la mise en œuvre de ces mesures. Des initiatives locales peuvent contribuer à faire avancer les droits de la nature en France et en Europe, et diverses publications, comme celles de Notre Affaire à Tous, encouragent cette dynamique.

Le droit de l’environnement, notamment à travers des instruments juridiques tels que la protection des espaces naturels, doit s’articuler avec d’autres approches, telles que la gouvernance environnementale. Cette dernière permet une gestion collaborative des ressources, renforçant ainsi les actions en faveur d’un avenir durable. Pour une compréhension approfondie de ces enjeux, il convient de se pencher sur les stratégies de gouvernance environnementale.

La législation environnementale est essentielle pour établir des normes qui régulent les activités nuisant à l’environnement. L’intégration de l’éthique environnementale dans les politiques publiques est également cruciale pour faire face aux défis actuels. La consultation de ressources, telles que différents rapports sur l’éthique environnementale, peut offrir des perspectives utiles pour orienter les actions futures.

Les instruments financiers sont une autre pièce maîtresse dans ce puzzle. Des outils adaptés peuvent mobiliser des ressources pour financer des projets de conservation. Pour en savoir plus, il est pertinent de consulter : les stratégies d’investissement disponibles.

Face à l’urgence climatique, il est impératif que toutes les parties prenantes, des gouvernements aux citoyens, travaillent de concert pour protéger nos écosystèmes. La protection des zones naturelles sensibles est un enjeu non seulement écologique, mais également social et économique, qui nécessite des synergies au niveau global.

Le droit de l’environnement et la protection des zones naturelles représentent des enjeux cruciaux face aux menaces croissantes qui pèsent sur notre planète. Au fil des années, une variété de mécanismes juridiques a été élaborée pour répondre à l’urgence de la préservation des écosystèmes. Ces outils visent à établir une protection juridique des espaces naturels, en garantissant que les ressources soient gérées de manière durable.

Parallèlement, la reconnaissance des droits de la nature émerge comme un levier fondamental pour transformer notre approche du droit environnemental. En intégrant ces droits, nous pouvons envisager un cadre permettant une protection collective et intergénérationnelle des biens communs. Cette évolution juridique dévoile la nécessité d’une réflexion profonde sur notre rapport à la nature et souligne l’importance d’impliquer les citoyens et les décideurs à tous les niveaux.

En somme, face aux défis environnementaux actuels, il est essentiel d’adopter une approche holistique qui intègre pleinement le droit à la nature dans nos politiques publiques et nos actions communes. Cette dynamique pourrait ouvrir la voie à un avenir où la relation entre l’homme et la nature est redéfinie, favorisant ainsi la durable permanence de notre écosystème.